Hace unos días, desde AurisScientia nos acercaba esta revisión reflexiva sobre si la identificación y la atención temprana son suficientes en la pérdida auditiva en la infancia,

Diversos estudios han encontrado que los niños con pérdida auditiva identificados y atendidos tempranamente muestran mejores resultados de lenguaje que aquellos que son identificados y atendidos tardíamente (e.g., Ching et al., 2010; Niparko, 2010; Quittner, Cejas, Wang, Niparko, & Barker, 2016; Vohr et al., 2008; Yoshinaga-Itano & Apuzzo, 1998; Yoshinaga-Itano, Baca, & Sedey, 2010).

Sin embargo, todavía hoy, en países donde el cribado neonatal auditivo lleva funcionando cerca de 20 años, los niños con pérdida auditiva muestran habilidades de lenguaje y académicas que están por debajo de sus compañeros oyentes (de Diego-Lázaro, Restrepo, Sedey, & Yoshinaga-Itano, 2018; Traxler, 2000; Vohr et al., 2008; Yoshinaga-Itano, Sedey, Wiggin, & Chung, 2017). Estas diferencias se han observado incluso en aquellos niños cuya pérdida auditiva ha sido identificada y tratada tempranamente.

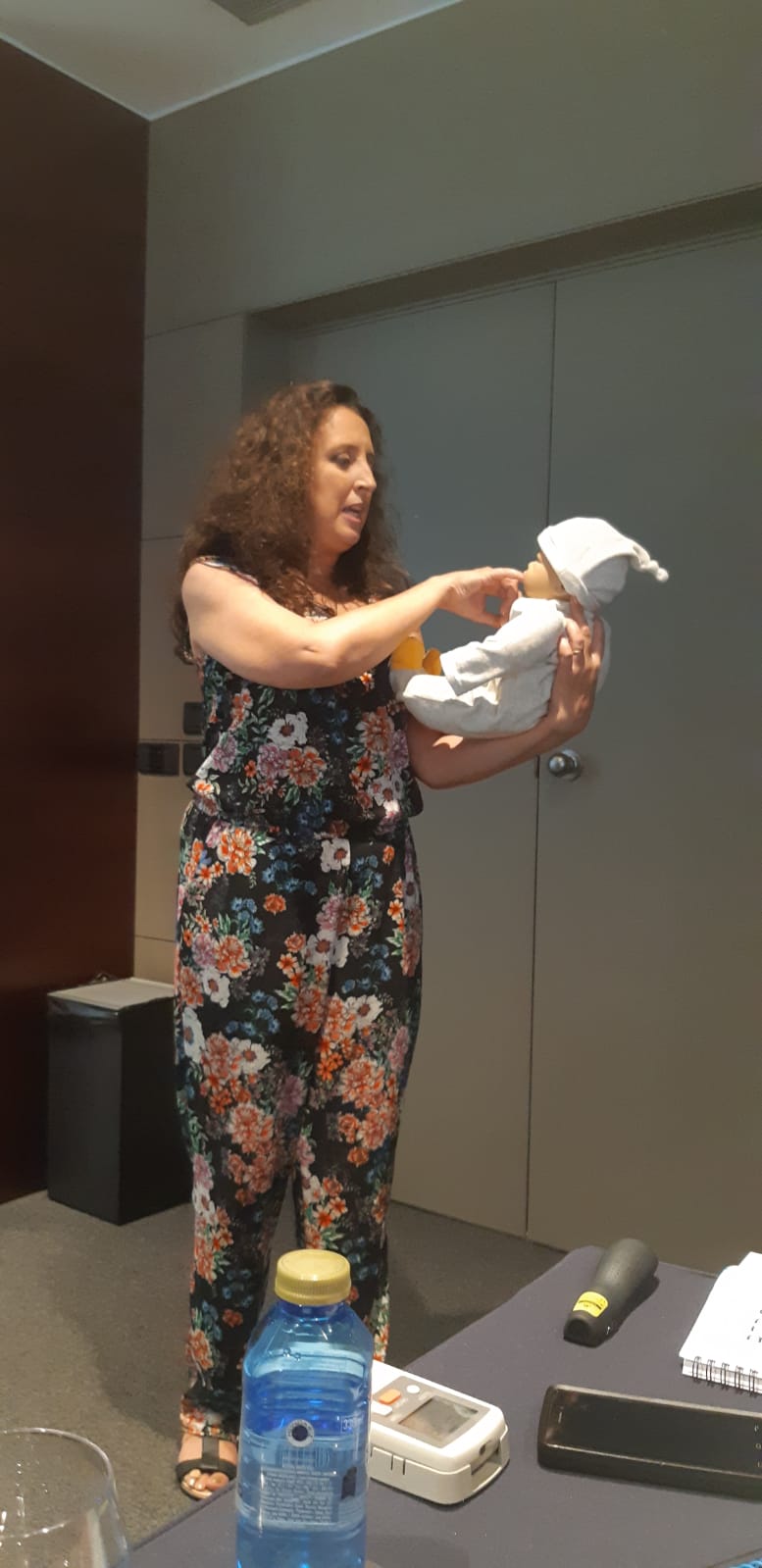

La recomendaciones de detección y atención temprana de la pérdida auditiva establecidas por la Academia Estadounidense de Pediatría y adoptadas por la mayoría de países donde existe el cribado neonatal, recomiendan la detección de la pérdida auditiva antes del mes de edad, la identificación antes de los tres meses y la amplificación e inicio de la atención temprana a los seis meses de edad (American Academy of Pediatrics, 2007).

En Estados Unidos, cerca de la mitad de los niños detectados con pérdida auditiva no cumplen con estas recomendaciones (de Diego-Lázaro et al., 2018; Gallaudet Research Institute, 2013; Yoshinaga -Itano et al., 2017). En un estudio en el que se evaluaron los resultados del vocabulario de 448 niños con pérdida auditiva, Yoshinaga-Itano y colaboradores identificaron las siguientes variables como facilitadoras del desarrollo de vocabulario:

- Haber seguido las recomendaciones de identificación temprana.

- Menor edad cronológica.

- No tener discapacidades adicionales.

- Tener pérdida auditiva de leve a moderada.

- Tener padres sordos o con problemas de audición.

- Madres con niveles educativos altos.

¿Son los niños con pérdida auditiva capaces de alcanzar el nivel de vocabulario de sus compañeros oyentes? Estudios con niños con pérdida auditiva en edad escolar sugieren que existe una diferencia en lenguaje entre niños oyentes y niños con pérdida auditiva de en torno a dos años de edad (Pittman, Lewis, Hoover, & Stelmachowicz, 2005; Stelmachowicz, Pittman, Hoover, Lewis, & Moeller, 2004) y que los niños con pérdida auditiva experimentan dificultades para aprender nuevas palabras.

Por ejemplo, Stelmachowicz y colaboradores (2004) evaluaron el aprendizaje de palabras nuevas de 31 niños entre seis y nueve años de edad con y sin pérdida auditiva. Encontraron que los niños con pérdida auditiva aprendían menos palabras que los niños oyentes en situaciones similares. Tener un vocabulario amplio, recibir más exposiciones a las palabras nuevas y escucharlas a una mayor intensidad fueron factores que ayudaron a los niños con pérdida auditiva a aprender más palabras.

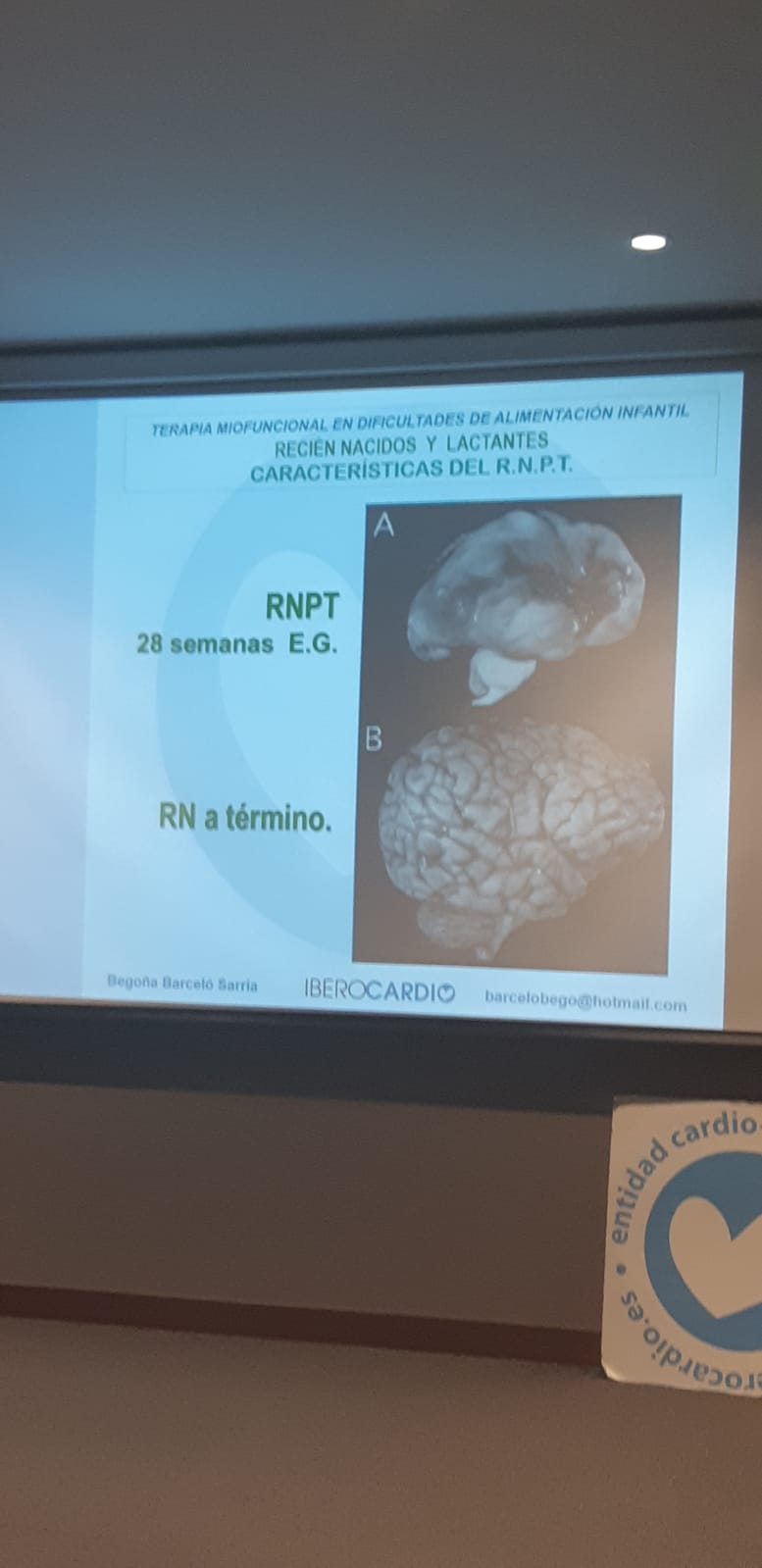

Es posible que los niños con pérdida auditiva tengan vocabularios más reducidos no solo por la falta de exposición a las palabras sino porque el propio mecanismo de aprendizaje este afectado por la pérdida auditiva. La deprivación auditiva en edades tempranas puede afectar el desarrollo auditivo cerebral, afectando no solo al lenguaje, pero también la capacidad de aprendizaje (e.g., Kral, Kronenberger, Pisoni, & O’Donoghue, 2016; Pisoni & Cleary, 2003).

En conclusión, aunque necesarias, la identificación y atención temprana parecen no ser suficientes para que los niños con pérdida auditiva alcancen los mismos niveles de lenguaje que sus compañeros oyentes. Los estudios futuros se centrarán en estudiar procesos de aprendizaje y en evaluar la calidad de las intervenciones que reciben los niños con pérdida auditiva y sus familias.

Referencias

American Academy of Pediatrics. (2007). Year 2007 position statement: principles and guidelines for early hearing detection and intervention programs. Pediatrics, 120(4), 898

Ching, T. Y. C., Crowe, K., Martin, V., Day, J., Mahler, N., Youn, S., … Orsini, J. (2010). Language development and everyday functioning of children with hearing loss assessed at 3 years of age. International Journal of Speech-Language Pathology, 12(2), 124–131. https://doi.org/10.3109/17549500903577022

de Diego-Lázaro, B., Restrepo, M. A., Sedey, L. A., & Yoshinaga-Itano, C. (2018). Predictors of Vocabulary Outcomes in Children Who Are Deaf or Hard of Hearing from Spanish-Speaking Families. Manuscript submitted for publication.

Gallaudet Research Institute. (2013). Regional and national summary report of data from the 2011-12 annual survey of deaf and hard of hearing children and youth. Retrieved from http://research.gallaudet.edu/Demographics/2012_National_Summary.pdf

Kral, A., Kronenberger, W. G., Pisoni, D. B., & O’Donoghue, G. M. (2016). Neurocognitive factors in sensory restoration of early deafness: a connectome model. The Lancet Neurology, 15(6), 610-621.

Niparko, J. K. (2010). Spoken Language Development in Children Following Cochlear Implantation. JAMA, 303(15), 1498. https://doi.org/10.1001/jama.2010.451

Pisoni, D. B., & Cleary, M. (2003). Measures of working memory span and verbal rehearsal speed in deaf children after cochlear implantation. Ear and Hearing, 24(1 Suppl), 106S.

Pittman, A. L., Lewis, D. E., Hoover, B. M., & Stelmachowicz, P. G. (2005). Rapid Word-Learning in Normal-Hearing and Hearing-Impaired Children: Effects of Age, Receptive Vocabulary, and High-Frequency Amplification: Ear and Hearing, 26(6), 619–629. https://doi.org/10.1097/01.aud.0000189921.34322.68

Quittner, A. L., Cejas, I., Wang, N.-Y., Niparko, J. K., & Barker, D. H. (2016). Symbolic Play and Novel Noun Learning in Deaf and Hearing Children: Longitudinal Effects of Access to Sound on Early Precursors of Language. PLOS ONE, 11(5), e0155964. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0155964

Stelmachowicz, P. G., Pittman, A. L., Hoover, B. M., Lewis, D. E., & Moeller, M. P. (2004). The Importance of High-Frequency Audibility in the Speech and Language Development of Children With Hearing Loss. Archives of Otolaryngology–Head & Neck Surgery, 130(5), 556. https://doi.org/10.1001/archotol.130.5.556

Traxler, C. B. (2000). The Stanford Achievement Test, 9th Edition: National Norming and Performance Standards for Deaf and Hard-of-Hearing Students. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 5(4), 337–348. https://doi.org/10.1093/deafed/5.4.337

Vohr, B., Jodoin-Krauzyk, J., Tucker, R., Johnson, M. J., Topol, D., & Ahlgren, M. (2008). Early Language Outcomes of Early-Identified Infants with Permanent Hearing Loss at 12 to 16 Months of Age. PEDIATRICS, 122(3), 535–544. https://doi.org/10.1542/peds.2007-2028

Yoshinaga-Itano, C., & Apuzzo, M. L. (1998). Identification of Hearing Loss After Age 18 Months Is Not Early Enough. American Annals of the Deaf, 143(5), 380–387. https://doi.org/10.1353/aad.2012.0151

Yoshinaga-Itano, C., Baca, R. L., & Sedey, A. L. (2010). Describing the Trajectory of Language Development in the Presence of Severe-to-Profound Hearing Loss: A Closer Look at Children With Cochlear Implants Versus Hearing Aids. Otology & Neurotology, 31(8), 1268–1274. https://doi.org/10.1097/MAO.0b013e3181f1ce07

Yoshinaga-Itano, C., Sedey, A. L., Wiggin, M., & Chung, W. (2017). Early Hearing Detection and Vocabulary of Children With Hearing Loss. Pediatrics, 140(2), e20162964. https://doi.org/10.1542/peds.2016-2964